Im September war es ein Kurzmeldungsthema in den Medien: Flüchtlingsgruppen hatten den massiven Zaun gestürmt, mit dem die spanischen Exklaven Ceuta wie Melilla, Territorium der Europäischen Union, abgeschottet sind in Richtung Marokko. Hier beginnt der auf DVD erhältliche Film Invisible über Menschen, die inoffiziell nach Europa gekommen sind, ohne Aufenthaltserlaubnis leben.

Wellen schlagen heftig an den Strand, ein Mann schaut auf die Meerenge von Gibraltar: „Ich bin nur noch 25 km weg, aber ich kann nicht dort rüber, das macht mich wirklich krank. Da drüben ist Europa.“ Oumar hat es aus Guinea-Bissau bis nach Ceuta geschafft. Aber wer hier im Flüchtlingslager kaserniert lebt, kann nicht einfach 30 Euro bezahlen und mit der täglichen Fähre nach Spanien übersetzen. Oumar spricht in die Kamera: „Ich sehe die Reisenden jeden Tag, doch ich bin immer noch hier. Wenn hier eine Wüste wäre, dann wäre ich schon angekommen, wenn es ein Fluss wäre, dann würde ich schwimmen, aber hier ist das Mittelmeer und ich kann nicht rüber.“

Der Film läuft bereits seit mehreren Minuten, Sequenzen aus dem Alltag verschiedener Menschen gegeneinander geschnitten waren zu sehen. Dann der Vorspann „Invisible – Illegal in Europa“. Handwerklich gut gemacht irritiert die Nachlässigkeit beim Sprachgebrauch, als ob es den Slogan „Kein Mensch ist illegal“ nicht geben würde. Der eigentliche Film beginnt an eben jener marokkanischen Küstenlinie, an der sich Afrika und die Europäische Union zum Greifen nah gegenüberliegen. Das Meer ist hier an einigen Stellen nur 14 Kilometer breit.

Oumar klaubt am Strand zwei alte Plastikkanister auf und bindet sie mit etwas Band zusammen: „Ich bin mit diesen Kanistern gekommen. Ich bin ein Afrikaner, ich muss mir was einfallen lassen. Das Problem ist das Meer, es ist zwischen uns und Europa.“ Er fiel der spanischen Grenzpolizei auf, die ihn aufgriff und ins Flüchtlingslager brachte.

Schnitt, die Kamera fährt eine Grenzbefestigung entlang. Alle paar Meter ein Flutlichtmast, zwei mehrere Meter hohe Zäune, obendrauf Nato-Stacheldraht, dazwischen ein Gang für Patrouillen. Ein Sachbearbeiter erklärt Oumar, dass sein Antrag auf Asyl abgelehnt wurde.

Der Dokumentarfilmregisseur Andreas Voigt verzichtet auf jeden eigenen Kommentar, lässt die ausgewählten Bilder und Interviewpassagen für sich sprechen. Ein Jahr lang hat er fünf Sans Papiers – Papierlose – in fünf Ländern der EU in ihrem Alltag begleitet, sie dabei gefilmt und interviewt: „Ich wollte von Menschen erzählen, die mitten unter uns leben – ohne Papiere, illegal. Es gibt keine genauen Angaben für Europa. Aber allein in Deutschland schätzt man die Zahl der Illegalen auf mehr als eine Million. Sie könnten Nachbarn sein, Menschen, denen ich täglich auf der Straße begegne. Wie ist ihr Alltag, was sind ihre Hoffnungen, ihre Träume? Davon wollte ich erzählen. Und davon, wie verschieden die Gründe sind, die Menschen dazu bewegen, ihr Zuhause zu verlassen, ihre Heimat“, erklärt Andreas Voigt begleitend zu seinem Film. Voigt als routinierten Regisseur hat es offenbar gereizt, unsichtbare Menschen durch die Kamera sichtbar werden zu lassen. Und damit begnügt er sich auch.

Für Voigt hat die Kategorie Heimat Bedeutung, die Kritik antirassistischer Organisationen an der Illegalisierung von Menschen kommt dagegen nicht vor. So sind die martialischen Grenzanlagen an Spaniens Südküste die Bebilderung zu Oumars Schwierigkeiten, nach Europa zu kommen. Der Zuschauer erfährt aber nicht, dass diese Grenzanlagen von der EU finanziert werden und in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurden – während gleichzeitig die Mittel für die spanische Seenotrettung eingefroren worden sind und jedes Jahr mehrere Hundert Flüchtlinge in der Meerenge ertrinken, von denen viele gerettet werden könnten, wie die sowohl in Spanien als auch in Marokko aktive Organisation „Dos Orillas”, zwei Ufer, immer wieder betont.

Prince aus Nigeria sitzt in Abschiebehaft in Tilburg, Niederlande: „Ich hatte einen Job in einer Hühnerfarm. Dann kam mal eine Kontrolle, und ich hatte keine Papiere. Sie haben mich zur Polizeistation gebracht und dann hierher ins Gefängnis.“ Er wird in der kleinen Zelle gefilmt, und wie er kontrolliert wird. In entwürdigender Weise muss er sich vor einem Uniformierten ausziehen. Die Bilder, die davon in Invisible zu sehen sind, haben auch etwas Voyeuristisches. Zu nüchtern wird hier gezeigt, wie ein Mensch erniedrigt wird, zu sehr aus der Perspektive der Uniformierten. Dann ist der lange Gang mit vielen Zellen zu sehen. Es ist ein großes Gefängnis.

Prince verabschiedet sich vom Filmteam, aber später begegnen sie sich wieder. Er hat sich seiner Abschiebung widersetzt, ist wieder im Gefängnis. Diesmal in der speziellen Abteilung für diejenigen, die sich einer Abschiebung widersetzen. Er hat ein großes Pflaster auf der Stirn: „Nachdem ich mich geweigert habe, mitzufliegen, haben sie mich in einen Raum gebracht, wo sie meinen Kopf gegen die Wand geschlagen haben, daher das Pflaster.“

Voigt interessiert sich für das Überleben der Papierlosen, aber wie Menschen illegalisiert werden, kommt nur vor, wenn ein gefilmter Papierloser unmittelbar mit der Staatsgewalt in Kontakt kommt: „Nicht Trauer und Angst stehen im Mittelpunkt, sondern die Kraft dieser Menschen, ihr Sich-Durchsetzen-Wollen und -Müssen“, erklärt Voigt zu seinem Film. Die fünf Einwanderer aus Nigeria, Tschetschenien, Ecuador, Guinea-Bissau und Algerien – bis auf Prince nicht in Abschiebehaft – sind in alltäglichen Situationen zu sehen, wie sie ihr unsichtbares Leben organisieren: In kleinen, beengten Zimmern, in Flüchtlingsunterkünften oder in einer Wohnung, beim heimlichen Arbeiten in einer Imbissküche, beim Arbeiten auf einem Straßenstrich oder beim Eröffnen eines eigenen Schnellrestaurants.

Alle haben keine Papiere – bis auf Malika aus Tschetschenien und ihre Familie, die ein Schnellrestaurant in Warschau aufmachen und optimistisch in die Zukunft schauen. Auf den ersten Bildern, die von Malika zu sehen sind, lebt sie noch beengt in einer Flüchtlingsunterkunft. Nachdem sie Papiere bekommen haben, ist die Familie bald in einer eigenen Wohnung, und der Mann spricht davon, dass sie ein „Bisniz“ planen. Genaueres wollten sie vor der Kamera erst nicht sagen, später sind sie in ihrem Schnellrestaurant zu sehen, Malika spricht als Inhaberin über alltägliches mit der Miliz. Deutlich wird, welche Bedeutung es für gesicherte Lebensverhältnisse hat, gültige Papiere zu haben. Malika, ihr Mann und ihre Tochter haben ein Jahrzehnt ohne Papiere hinter sich: „Am elften November 1994 sind die russischen Truppen in Tschetschenien einmarschiert, und am zwölften habe ich meine Arbeit niedergelegt. Wir mussten das Land dann verlassen, weil wir in Moskau gegen den Krieg gearbeitet haben.“

Edita aus Ecuador lebt in Paris und freut sich vor der Kamera, als sie für drei Monate eine Duldung bekommt. Zuvor Bilder, wie sie auf einer Brücke über die Seine geht, dazu ihre Stimme aus dem Off: „Ich war ein stiller Homosexueller. Ein Junge, dem die anderen Jungen gefielen. Auch wenn ich hier noch keine legale, sichere Situation habe, im Alltag fühle ich mich sicher – mal abgesehen von der ersten Zeit hier, als sie mich immer wieder ausgewiesen haben. Ich glaube, ich bin fünfmal ausgewiesen worden. Aber auch, wenn sie mich immer wieder abgeschoben haben, ich bin eine Woche, einen Monat in Ecuador geblieben und wieder zurückgekommen. Europa ist – einen Traum haben, arbeiten, Geld verdienen … und Europa hat mir meinen Frieden gegeben. Um in Ecuador zu überleben, musst du leiden. Hier in Europa kann ich als Transsexuelle leben, kann mit meinem Körper Geld verdienen. Mit diesem Geld kann ich meine Familie in Ecuador unterstützen.“

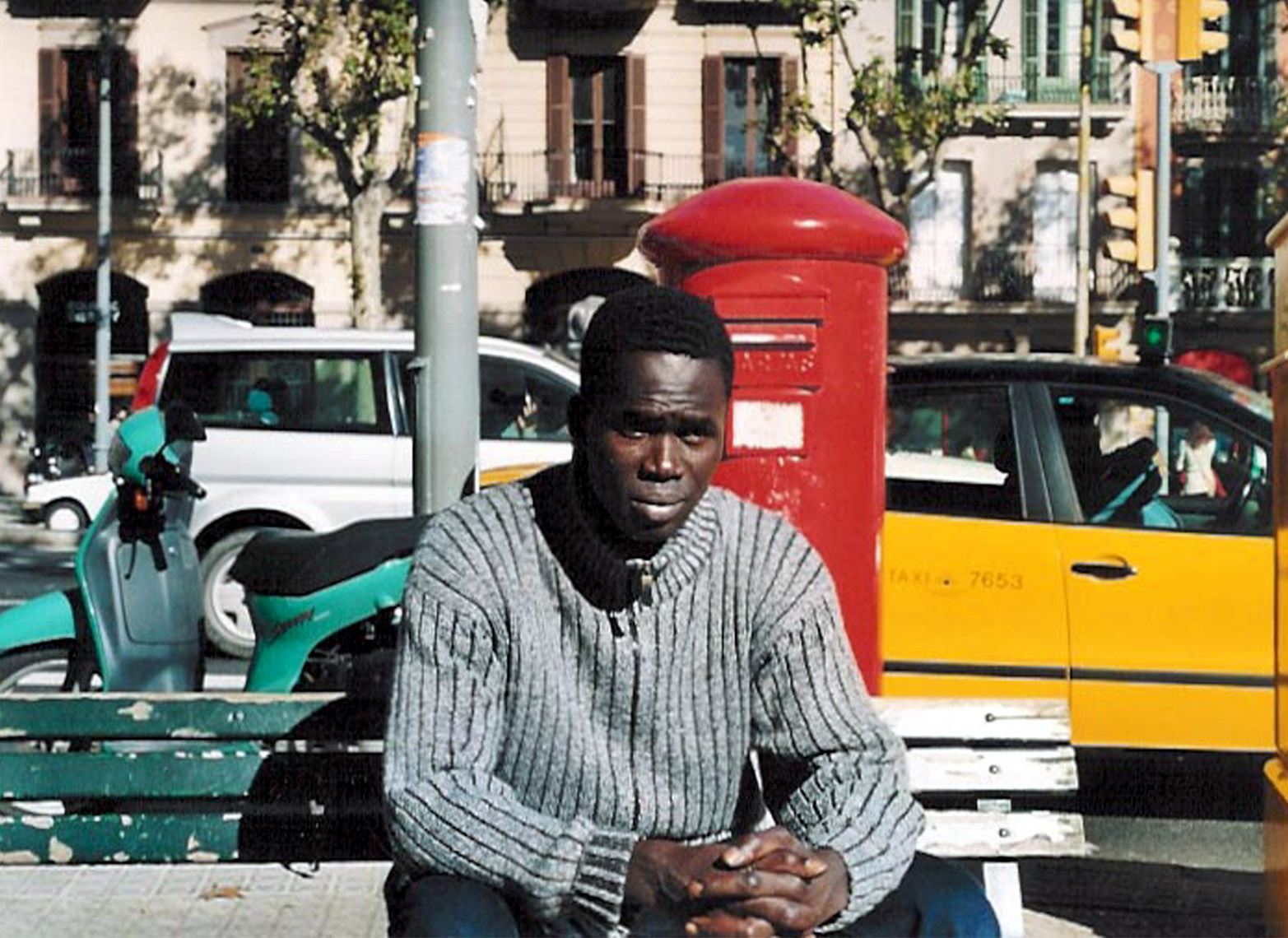

Die Traurigkeit ins Gesicht geschrieben steht dagegen Zakari, der in Deutschland ohne Papiere lebt: „Ich bin jetzt seit zehn Jahren hier. Ohne Papiere, ohne Zuhause, ohne Frau, ohne Kinder, ohne Arbeit. Sie haben mich gefragt, ob sie einen Film über mich drehen können. Ich habe ,Ja‘ gesagt. Über das Leben von einem ohne Papiere. Das Leben eines Vagabunden. Warum ich mitmache? Ich will, dass alle erfahren, wie ich lebe, wie ich die zehn Jahre hier verbracht habe … mit meiner Angst, mit allem.“ Zakari ist fast nur allein zu sehen, leise erzählt er von sich. Einsam ist Zakari auch bei einem Job, versteckt in einer Imbissküche: „Einfach mal für zwei Euro ein Bier trinken gehen, das geht gar nicht. Aber wenn ich mal eine Woche Arbeit habe, dann kann ich mal 10, 15 Euro einfach so ausgeben, dann feiere ich zuhause ein kleines Fest nur für mich.“ Ein Leben in Ungewissheit, in ständiger Angst. Im Hintergrund flimmert zu Hause ein Fernseher, Zakari beugt sich über ein Papier und liest etwas stockend ein Urteil vor: „Die bei einer Rückkehr nach Algerien mögliche Todesstrafe wegen Desertion ist nicht als Asylgrund anzuerkennen…“ Ein Urteil vom 30. März 1998. „Das ist mein Urteil“, erklärt Zakari in die Kamera.

In Deutschland hat es, anders als in Spanien, Frankreich oder anderen EU-Ländern, noch nie eine Amnestie und Aufenthaltsrechte für Papierlose gegeben. Die Härte, mit der Menschen ohne gültige Papiere entrechtet werden, spricht aus einer in der Frankfurter Rundschau dokumentierten Presseerklärung des Bundesinnenministeriums vom Mai 2004 – wenige Monate nach Fertigstellung des Filmes: „Illegale entziehen sich der deutschen Rechtsordnung. Das kann genauso wenig geduldet werden wie Rechtsüberschreitungen deutscher Staatsbürger. Es wäre ein durch nichts zu rechtfertigendes Privileg, eine Art Sonderaufenthaltsrecht für Illegale einzuführen. Dass diese ‚Sans Papiers‘ manchmal auch ihre Kinder in diese illegale Existenz miteinbeziehen, ist ein zusätzlicher inhumaner Rechtsbruch.“ Zakari wurde einige Zeit nach den Dreharbeiten zu Invisible von deutscher Polizei festgenommen. Und abgeschoben. Ein Hinweis hierzu fehlt leider in dem Film.

Gaston Kirsche

Invisible – Illegal in Europa, Regie: Andreas Voigt. BRD 2004, 89 min, Farbe, Originalsprachen: frz., engl., span., poln., dt., arab. mit voice over/deutsch, 17 Euro. Erhältlich beim Basis Film Verleih: www.basisdvd.de/shop/pi1/pd30.htm