Der schon am 13. März 1920

Der schon am 13. März 1920

unternommene Versuch konservativer und präfaschistischer Kräfte,

die Weimarer Republik durch Einsetzen eines autoritären Regimes in

Berlin frühzeitig abzuschaffen, ging als „Kapp-Putsch“ in die

Geschichte ein. Der daraufhin ausgerufene Generalstreik, der einzige

landesweite politische Generalstreik Deutschlands, ließ den Putsch

binnen zwei Tagen zusammenbrechen. Im Ruhrgebiet kam es währenddessen

zu einem Aufstand der Arbeiterschaft von enormem Ausmaß, der erst

Wochen später durch massiven Einsatz von Reichswehr und Freikorps

niedergeschlagen werden konnte. Noch während des Aufstands versuchte

die Arbeiterschaft, das Leben im Ruhrgebiet selbst neu zu gestalten.

Die Novemberrevolution von 1918 brachte

den Menschen besonders im Ruhrgebiet nur verhältnismäßig geringe

Verbesserungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Vor allem im

Bergbau standen, im Rahmen der aufkeimenden „Sozialpartnerschaft“,

die weitreichenden Zugeständnisse der großen Zentralgewerkschaften

der Armut einer bei härtester Arbeit notleidenden Arbeiterschaft

gegenüber. Die Enttäuschung darüber führte dazu, dass einerseits

die Zentralgewerkschaften viele Mitglieder verloren, und dass

andererseits, wie in Hamborn und Mülheim, die Syndikalisten großen

Zulauf hatten. Es entstand eine starke Streikbewegung, die viele

wilde Streiks und auch neue Aktionsformen hervorbrachte. Dem

Kontrollverlust über die äußerst heterogene Masse der

Arbeiterschaft versuchte die Reichsregierung mit militärischer

Gewalt beizukommen. So waren die Menschen vom offenen Kampf und Hass

auf das Militär geprägt, als am 13. März 1920 die Nachricht vom

Rechts-Putsch eintraf.

In den Städten des Reviers reagierte

die Arbeiterschaft auf den Putsch zunächst mit der Bildung von

Aktionsausschüssen oder Vollzugsräten, um die örtlichen Behörden

zu kontrollieren. In diesen meist aus Funktionären der

Arbeiterparteien und Gewerkschaften zusammengesetzten Gremien bestand

Einigkeit darüber, dass der Putsch mit dem jetzt durchzuführenden

Generalstreik abgewehrt werden müsse. Darüber hinaus gab es jedoch

sehr unterschiedliche Zielsetzungen: Reichspräsident Friedrich Ebert

und der regierenden Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD)

lag an dem Erhalt der Weimarer Republik. Dem schlossen sich der

Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) sowie die

Arbeitsgemeinschaft für Angestellte (AfA) und der Deutsche

Beamtenbund an. USPD und KPD forderten dagegen den Rücktritt der

Ebert-Noske-Regierung und die Machtübernahme durch die

Arbeiterschaft, die „Diktatur des Proletariats“. Auch die FAUD

machte ihren in der Streikbewegung stark gewachsenen Einfluss geltend

und trieb insbesondere die sofortige Sozialisierung und Übernahme

der Betriebe voran.

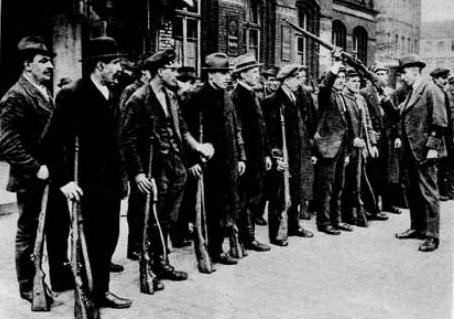

In vielen Städten kam es zu

verstärkten Auseinandersetzungen der Arbeiterschaft mit der Polizei,

den Einwohner- und Sicherheitswehren. Es entstanden bewaffnete

Arbeiterwehren, die die Einwohnerwehren und die Polizei entwaffneten.

Kampf der Roten Ruhr-Armee

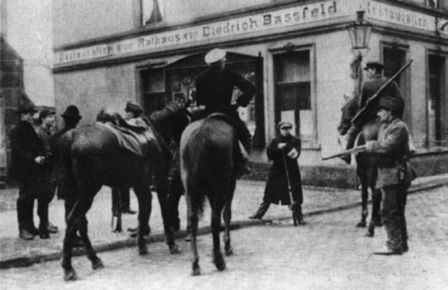

Am 14. März entsandte der für das

Ruhrgebiet zuständige Befehlshaber der Reichswehr, General von

Watter, Teile des Freikorps Lichtschlag in die Stadt Wetter, um dort

eine vermeintlich ausgerufene Räterepublik und einhergehende

Plünderungen zu stoppen. Der Führer der etwa 130 in Wetter

eintreffenden Soldaten erklärte sich, wie viele andere militärische

Verbände auch, für die Putschisten. Es kam zum ersten Kampf mit der

örtlichen Arbeiterwehr, viele Menschen aus der Umgebung kamen zu

Hilfe und die Soldaten wurden in kürzester Zeit entwaffnet.

Ähnlich verlief es am nächsten Tag in

Herdecke und Kamen. Eine spontan in Hagen entstehende zentrale

militärische Leitung der Arbeiterschaft sandte Kompanien Bewaffneter

den Truppen entgegen: Die Rote Ruhrarmee.

Die Putschisten in Berlin kapitulierten

am 17. März und die Regierung forderte noch am selben Tag den

Abbruch des Generalstreiks. Da dies den Verzicht auf den weiteren

bewaffneten Kampf bedeutet hätte und keine wirtschaftlichen und

politischen Zugeständnisse gemacht worden waren, kamen die

Streikenden dieser Aufforderung nicht nach. Stattdessen traten bis

zum 29. März mehr als 330.000 Menschen in den Streik und die auf

80.000 bis 120.000 Menschen stetig gewachsene Rote Ruhr-Armee

gliederte sich in mehrere Gruppen auf, die bis zum 23. März ein

Gebiet noch über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus „eroberte“,

indem sie Militär und Polizei entwaffnete und vertrieb.

Verhandlungen und „weißer Terror“

Inzwischen waren aus dem gesamten Reich

Truppen in Richtung Ruhrgebiet unterwegs. Teile der

Reichstagsfraktion bestanden auf einer Verhandlungslösung dieser

Situation, also wurden Vertreter der am Aufstand beteiligten Gruppen

zu einer Konferenz nach Bielefeld eingeladen, um über Möglichkeiten

der Beendigung des bewaffneten Kampfes zu verhandeln. Am 24. März

wurde mit Vertretern einiger Gruppen ein Abkommen getroffen, das

zunächst einen Waffenstillstand vorsah, weiterhin die Pflicht zur

Waffenabgabe der Arbeiterschaft, das Versprechen zur Auflösung der

Putschtruppen, Garantien für die Inangriffnahme der Sozialisierung

der dafür reifen Betriebe sowie die Pflicht zur Wiederherstellung

der verfassungsmäßigen Zustände im Revier bis zum 31. März. Hier

begann die niemals einheitliche Bewegung zu zerbrechen. Während z.B.

die Hagener Zentrale auf der Einhaltung des Abkommens bestand, wollte

man in Mülheim den Kampf mit allen Mitteln fortsetzen. In der Kürze

der Zeit war eine Einigung und somit eine Einhaltung des Bielefelder

Abkommens nicht möglich.

Auf Befehl der Reichsregierung

marschierten am 1. April Soldaten und Söldner in das Ruhrgebiet ein.

Darunter waren auch jene Freikorps und Reichswehreinheiten, die kurz

zuvor in Berlin den Putsch unterstützt hatten. Die Militärs gingen

mit äußerster Brutalität vor, darunter besonders die Freikorps.

Durch das Erschießen „Flüchtiger“, durch Standgerichte,

Verstümmelungen und Ermordungen kamen weit mehr Menschen ums Leben

als in den gesamten vorherigen Kämpfen: Der „weiße Terror“.

Bis zum 19. April war das gesamte

Gebiet wieder in der Hand der Regierungstruppen.

Hinter der Front begann die Arbeit

erst

Das Besondere dieses Aufstands sind die

Versuche, das Leben nach der Vertreibung Militär und Polizei selbst

neu zu organisieren.

Zunächst

seien hier die Aktionsausschüsse

und Vollzugsräte genannt: Zu deren selbstgestellten Aufgaben gehörte

die Übernahme der lokalen Verwaltung, die Bewaffnung der

Arbeiterschaft, die Entwaffnung der reaktionären Bürger und in den

ersten Tagen auch die Verhaftung und Vernehmung der bekannten

Mitglieder der Einwohnerwehren und Freikorps, die sich besonders

brutal am Kampf gegen die Arbeiterschaft beteiligt hatten. Des

Weiteren musste die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln,

die Entlohnung der Vollzugsräte und der Arbeiterwehren und vieles

mehr organisiert werden.

Schon

zu Beginn der Kämpfe hatten die Aktionsausschüsse in einigen

Städten wichtige Hoheitsrechte der Verwaltung übernommen. Dies

erforderte nicht nur Fachwissen, vor allem trafen hier verschiedene

Vorstellungen aufeinander. Der Mülheimer Vollzugsrat bezeichnete es

als seine Aufgabe, den alten reaktionären Beamtenapparat zu

reorganisieren. Die Vertreter der Betriebsbelegschaften wurden

aufgerufen, nur solche GenossInnen in den Vollzugsrat zu wählen,

welche in den Unterkommissionen ihre Posten ausfüllen könnten und

sich durchzusetzten verständen. Die große Zahl der

Kommissionen, welche der Vollzugsrat gründete (unter anderem

Kommissionen für die städtischen Betriebe, die Schulen,

Polizeifragen, Wohnungs-, Gesundheits- und Wohlfahrtswesen) zeigt,

dass er seine Aufgaben darin sah, das gesamte gesellschaftliche Leben

neu zu gestalten.

Die

Löhnung der Mitglieder der Vollzugsräte erfolgte in der Regel über

die Stadtkassen. In Mülheim und Oberhausen mussten die

Unternehmenskassen für die aus ihren Betrieben stammenden

Vollzugsräte aufkommen.

Der

Hagener Aktionsausschuss besetzte einige Räume des Rathauses und

leitete die Beschlagnahmung von Gütern wie Lebensmitteln, Autos,

Benzin, Waffen und Munition ein, ordnete

Hausdurchsuchungen an und verhaftete und verhörte stadtbekannte

Einwohner, die nachweislich in Kontakt zum Militär standen. Zwar

sollte auch weiterhin die politische Kraft vom Aktionsausschuss

ausgehen, doch war dieser vermutlich von der Übernahme der

Verwaltung überfordert und überließ diese bald wieder den

ursprünglichen Beamten. Ähnliche

Übereinkünfte gab es auch an anderen Orten, so dass die Verwaltung

insgesamt, um einige bekannte reaktionäre Beamte erleichtert, unter

der politischen Kontrolle der Arbeiterschaft bzw. ihrer Beauftragten

unbeirrt weiterarbeitete.

Die

Versorgungslage war schon vor dem Putsch im Ruhrgebiet sehr

schwierig. In allen Städten gab es Nahrungsmittelrationierungen.

Durch einen Boykott der Lebensmittellieferungen ins Ruhrgebiet

verschärfte sich die Situation noch weiter. Neben der

Beschlagnahmung hatten einige Aktions- und Vollzugsausschüsse die

Idee, in Holland und Belgien Kohlen gegen Lebensmittel zu tauschen.

Vielerorts

wurden alle ab dem 9. November 1918 politisch Inhaftierten

freigelassen und aus den Kassen der Betriebe, in denen sie zur Zeit

der Verhaftung gearbeitet hatten, für die Haftzeit und den

Verdienstausfall entschädigt. In Duisburg und Essen gab es Ansätze

zu Gefängnisreformen, die den nicht politischen Gefangenen zu Gute

kommen und ihnen durch die Mitarbeit in Gefangenenräten Mitsprache

erlauben sollten.

Aus

Elberfeld wird über einen bemerkenswerten Versuch einer Justizreform

berichtet: Man ließ das Amts- und Landgericht schließen, um

zunächst über eine neue Rechtsordnung zu beschließen. Ein

daraufhin in einer großen öffentlichen Versammlung gewählter

„Volksbeauftragter für die Sozialisierung der Justiz“

veröffentlichte Folgendes: „Der Erziehungsgedanke hat an die

Stelle des Strafgedankens zu treten. Die gedankenlose Einsperrung

armer, schwacher Menschen, die den rechten Weg nicht kannten oder

sich darauf nicht halten konnten, in Zuchthäusern und Gefängnissen

widerspricht der Menschenwürde, ebenso die Todesstrafe.“ Trotz

seiner Wahl beugte der Beauftragte sich dem u.a. seiner fehlenden

Parteizugehörigkeit wegen eingelegten Widerspruch des

Aktionsausschusses.

Die

Die

Rote Ruhr-Armee war von den herkömmlichen Militär- und

Polizeiformationen in vielen Punkten sehr verschieden: Anfänglich

bestand sie aus Gruppen von Menschen, die sich aus ihren Stadtteilen

und Betrieben kannten. Ohne Kadaver-Gehorsam war es jederzeit

erlaubt, unter Zurücklassen der Waffe die Front zu verlassen. Aus

Mülheim wird davon berichtet, dass es zwar eine Art Hierarchie gab,

jedoch eine gleiche Löhnung für alle. In Gelsenkirchen wurden die

Führenden von den Mannschaften gewählt. Eine wirkliche zentrale

Leitung gab es nicht.

Übernahme

der Betriebe, sofort oder später?

Zwei

Tendenzen unterschiedlicher Vorstellungen wurden im Laufe des

Aufstands deutlich: Während USPD und KPD glaubten, grundlegende

Eingriffe in die Führung der Betriebe erst dann verantworten zu

können, wenn der endgültige militärische Sieg des Aufstands

errungen sei, waren die Anarchosyndikalisten der FAUD gegenteiliger

Ansicht. Genau diese beiden Positionen standen sich 16 Jahre später

in der spanischen Revolution wieder gegenüber, und genau wie dort

fanden sich Beispiele, wie erfolgreich die Strategie der

Anarchosyndikalisten auch in größerem Maßstab sein konnte.

Gegenüber der Befürchtungen seitens USPD und KPD, dass sofortige

Veränderungen in den Betrieben die Fortführung der Produktion

gefährden, und dass Sozialisierungen den Kampf der bewaffneten

Arbeiterschaft schwächen würden, stand das Beispiel der FAUD, das

etwas anderes zeigte: Nachdem in Mülheim und Hamborn die Leitung der

Thyssen-Werke durch die Betriebsräte übernommen worden waren,

vermutete ein Mitglied der Thyssen-Familie, dass dies, da alles so

reibungslos verlaufen war und die Produktion eben nicht einbrach, von

langer Hand geplant gewesen sein musste.

Ein

großer Unterschied zwischen den Ereignissen im Ruhrgebiet von 1920

und der Revolution in Spanien 1936 ist die kulturelle Basis, auf der

beides stattfand. So fehlte in Deutschland im Vergleich jene „Übung“

in Fragen der Selbstverwaltung, Solidarität und Utopie. Die meisten

Arbeiterorganisationen – Gewerkschaften, Parteien, Kultur- und

Sportvereine – führten die Traditionen von Hierarchie und dem

Vertrauen auf Führung von oben weiter. Die Gefahr solcher

Traditionen für eine Gesellschaft zeigte sich nicht zuletzt mit dem

Ende der Weimarer Republik und dem Aufschwung des

Nationalsozialismus.

Nico

Katanek

Zum

Weiterlesen & Hören:

- Fittkau, Ludger / Schlüter, Angelika:

Ruhrkampf 1920 – Die vergessene Revolution. Ein politischer

Reiseführer. Klartext-Verlag, ISBN 978-3-88474-256-3 - Erhard Lucas: Märzrevolution 1920.

3 Bände, Roter Stern Frankfurt am Main (1973–1978), ISBN

3878770-758, -642 und -855 - Zu

beziehen über www.syndikat-a.de:

- Broschüre: FAU Duisburg (Hg.): März

1920 – Die vergessene Revolution im Ruhrgebiet - Die

Grenzgänger & Frank Baier: Lieder der Märzrevolution von

1920