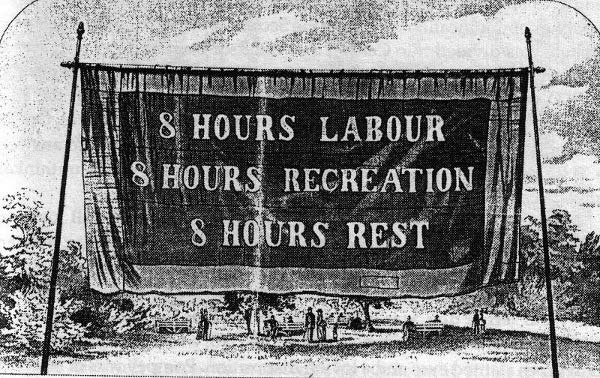

Die

Aktionen der Arbeiterbewegung im ausgehenden 19. Jahrhundert für

einen Acht-Stunden-Tag sind die Geburtsstunde des Ersten Mai, wie wir

ihn kennen: als berüchtigten Kampftag der ArbeiterInnen. Wie viel

Zeit die ArbeiterInnen dem Kapitalismus opfern müssen – darum ging

es häufig in der Geschichte der Arbeiterkämpfe. Auch die

Klassenkämpfe im bestehenden Kapitalismus sind in der Regel

Auseinandersetzungen um Lohn oder um Zeit. Im Wesentlichen sind beide

Formen Ausdruck desselben Interessenkonflikts, wenn auch jeweils

unter verschiedenen Prämissen: Lohnkämpfe sind meist nur dann

erfolgversprechend – und werden daher in organisierter Form oft nur

dann geführt –, wenn es einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt und

die Preise gleichzeitig steigen. Kämpfe um Zeit – Neuregelung der

Arbeitszeiten anstelle der Löhne – scheinen dagegen einfacher

geführt werden zu können. Sie sind in vielen Variationen möglich,

auch individuell oder in kleineren Zusammenhängen.

„Zeit ist der Raum zur

menschlichen Entwicklung. Ein Mensch, der nicht über freie Zeit

verfügt, dessen ganze Lebenszeit – abgesehen von rein physischer

Unterbrechung durch Schlaf, Mahlzeiten usw. – von seiner Arbeit für

den Kapitalisten verschlungen wird, ist weniger als ein Lasttier“.[1]

Was Karl Marx hier einfordert, ist Freizeit zur Entwicklung des

Proletariers über die Reproduktion hinaus. Das Sprichwort „Zeit

ist Geld“ trifft für die Seite des Kapitals vollkommen zu. Deshalb

führt es die Kämpfe um Zeit erbittert und kleinlich: um jede

Minute, die ihm vertraglich die Arbeitskraft zusteht, wie auch

darüber hinaus. Wen wundert’s, ist doch die Arbeitszeit die

einzige Konstante, die sich im Wert aller produzierten Waren

wiederfindet: „Geld als Wertmaß ist notwendige Erscheinungsform

des immanenten Wertmaßes der Waren, der Arbeitszeit“.[2]

Das heißt: Der Wert einer Ware wird nach der gesellschaftlich

notwendigen Arbeitszeit bemessen. Möglichst viel der gesamten

verfügbaren Zeit der ArbeiterInnen ökonomisch nutzbar zu machen,

ist zentral für den Klassenkampf von oben.

Für ArbeiterInnen ist nur die Arbeitszeit Geld.

Reproduktionszeit und darüber hinausgehende Freizeit ist uns mehr

als das. Zeit ist plötzlich unterteilt in die eigene Zeit und die

des Unternehmers; und „der auf Geld reduzierte Wert der Zeit wird

vorherrschend“.[3] Gerade in Rezessionszeiten geht es

oftmals nur um das Mehr an Zeit für die ArbeiterInnen, etwa die

„gerechte“ Verteilung der Lohnarbeit zwischen Erwerbslosen und

Erwerbstätigen. Aber im Idealfall ist auch die Forderung nach mehr

Freizeit an Lohnforderungen gekoppelt.

Die

Enteignung der Zeit

E.P. Thompson hat dargestellt, welch gewalttätiger

Kraftaufwand seitens des Kapitals in der Geschichte nötig war, um

eine funktionierende Arbeitsdisziplin herzustellen, ArbeiterInnen

also dazu zu bringen, pünktlich zu kommen, nicht zu früh zu gehen,

den geläufigen Blauen Montag nicht zu begehen usw. Der Kampf um Zeit

äußerte sich hierbei als Kampf gegen christliche Feiertage (und ihr

weniger christliches Begehen) sowie in der Einführung der Uhr als

Massenprodukt. Die Basisinnovation „Eisenbahn“ ist auch unter

diesem Aspekt zu betrachten: „Eisenbahnen sind die großen Erzieher

und Beaufsichtiger des Volkes, was das Einlernen und Einhalten der

genauen Uhrzeit angeht“[4] stellte der US-amerikanische

Politiker William F. Allen 1883 fest.

Die Zeit, die für Arbeit, und die Zeit, die für das

Leben investiert wurde, machte vor der Ära des Kapitalismus meist

keinen Unterschied – es war auch nicht nötig, sie zu messen. Von

einem marktwirtschaftlichen Standpunkt aus musste das als

Verschwendung und Disziplinlosigkeit aufgefasst werden. Zahlreiche

Sprichwörter tun den implementierten Kulturwandel kund: „Der frühe

Vogel fängt den Wurm“, „Wer zu spät kommt, den bestraft das

Leben“, „Zaudern ist der Dieb der Zeit“, bis hin zu dem

moderneren „Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“.

Der Uhr und der Pünktlichkeitslehrerin Eisenbahn

folgten „Kontrollkarte, Aufseher, Denunzianten und Fabrikstrafen“,

schließlich dann „Arbeitsteilung und Arbeitsüberwachung,

Geldstrafen, Glocken- und Uhrzeichen, Geldanreize, Predigten und

Erziehungsmaßnahmen, Abschaffung von Jahrmärkten und

Volksbelustigungen“.[5] Dabei war es anfangs keineswegs

gewünscht, dass ArbeiterInnen die Uhrzeit auch kennen. Denn die

Uhren des Unternehmertums gingen schon immer etwas anders als die der

ArbeiterInnen: Morgens gehen sie vor, abends gehen sie nach. Das ist

keineswegs allegorisch zu verstehen. Thompson zitiert einen Arbeiter

der 1830er Jahre: „So läutet die Glocke zum Weggehen zwei Minuten

zu spät, aber zwei Minuten zu früh müssen die Arbeiter wieder da

sein. Gewöhnlich waren die Uhren so eingerichtet, dass der

Minutenzeiger, wenn er den Schwerpunkt überschritt, gleich drei

Minuten fiel und ihnen statt 30 Minuten nur 27 ließ“.[6]

Während es in der Frühzeit des Kapitalismus beim

Kampf um Zeit darum ging, die variable Zeitrechnung der

SubsistenzarbeiterInnen – die sich z.B. an der See nach Ebbe und

Flut richtete – durch die kapitalistische Zeitwahrnehmung zu

ersetzen, können wir heute davon ausgehen, dass diese in der

westlichen Welt vollkommen verinnerlicht wurde. „Der ersten

Generation Fabrikarbeiter wurde die Bedeutung der Zeit von ihren

Vorgesetzten eingebläut, die zweite Generation kämpfte in den

Komitees der Zehn-Stunden-Bewegung für eine kürzere Arbeitszeit,

die dritte kämpfte für Überstunden- und Feiertagszuschläge. Sie

hatten die Kategorien ihrer Arbeitgeber akzeptiert und gelernt,

innerhalb dieser Kategorien zurückzuschlagen“.[7]

Seinerzeit wurde die Zeit ursprünglich akkumuliert und erst zu einem

Gegenstand des Kapitalismus gemacht. Die Durchsetzung dieser

Zeitdisziplin war eine durchaus gewaltsame.[8] Heute ist

die Zeit integraler Bestandteil des Kapitalverhältnisses: „In der

reifen kapitalistischen Gesellschaft muss die gesamte Zeit

vollständig verbraucht, vermarktet, nützlich eingesetzt

werden; es ist anstößig, wenn die Arbeitskräfte bloß ‚die Zeit

verbringen’.“[9] Klassenkämpfe sind so ein Ringen um

Zeit zwischen Kapital und lebendiger Arbeit.

Arbeitszeit: Weniger

ist Mehr

Während Lohnkämpfe heute meist

kollektiv und publik geführt werden – vorwiegend in Form von

Tarifverhandlungen und legalen, tariflichen Streiks –, bleiben die

Kämpfe um Zeit oft unsichtbar. Das war nicht immer so. Gerade der

Erste Mai als Kampftag der ArbeiterInnen basiert aus einem

Klassenkampf um Zeit von unten. Wie akut und für das Kapital und

Bürgertum durchaus bedrohlich eine solche Arbeitszeitverkürzung

war, wird durch die Weigerung der deutschen Sozialdemokratie

deutlich, Aktionen zum Ersten Mai mitzutragen: Am 1. Mai 1890 sollte

es nach Beschluss des Sozialistenkongresses von Paris 1889 zu einem

Aktionstag kommen. Die gesetzten Ziele sollten jedoch nicht etwa

durch einen Generalstreik, sondern letztlich durch Verhandlungen

erreicht werden. Vor allem die deutsche Sozialdemokratie lehnte einen

Generalstreik vehement ab. Die Resolution der SPD zum 1. Mai wurde

jedoch als Aufruf zum Streik missverstanden. Dass die SPD-Funktionäre

der entstehenden Dynamik dann entgegentraten, wurde ihnen von Basis

und von den Gewerkschaften vielerorts übel genommen. Während nun

die lokalistischen Gewerkschaften (später: FVDG) und die

sozialdemokratische Opposition der „Jungen“ für den

Generalstreik am 1. Mai eintraten, sammelte die SPD relativ erfolglos

Unterschriften.

Die Drückebergerei der

Sozialdemokraten ging noch weiter: Als 1891 von der Zweiten

Internationale beschlossen wurde, am 1. Mai die Arbeit niederzulegen,

verschob die SPD den Aktionstag in Deutschland stattdessen auf den

ersten Sonntag im Monat. Mit immer wieder neuen Ausreden versuchte

die SPD im Folgenden, Arbeitsniederlegungen am Ersten Mai zu

verhindern: Die ökonomische Lage spräche dagegen, oder die

„gegenwärtige Arbeitslage“. Dennoch fanden jedes Jahr Streiks

statt. Die Streikenden hätten allerdings der finanziellen und

organisatorischen Unterstützung der Gewerkschaften bedurft, denen

waren sie aber – unter dem Eindruck der ausgegebenen Generallinien

– ein Dorn im Auge. Letztlich lehnten diese, abgesehen von den

lokalistischen und syndikalistischen Organisationen, auch 1914

offiziell den Generalstreik ab.[10]

In der jüngeren Geschichte finden wir als prominente

Beispiele die Durchsetzung der sogenannten „Steinkühlerpause“

und den Kampf um die 35-Stunden-Woche. Die „Steinkühlerpause“,

benannt nach dem damaligen IG-Metall-Verhandlungsführer Franz

Steinkühler, legt seit 1973 eine zusätzliche Pause für

AkkordarbeiterInnen im baden-württembergischen Flächentarifvertrag

der IG Metall fest und konnte damals im Zuge des Streiks für den

Lohnrahmentarif II durchgesetzt werden. Der Kampf um die

35-Stunden-Woche wiederum, insbesondere ausgetragen von der IG Metall

in den 1980er Jahren, erreichte seinen Höhepunkt 1984 mit dem Streik

einer viertel Million Metall-ArbeiterInnen. Die Vorgeschichte setzt

jedoch weit früher an: Seit 1955 wurde für den arbeitsfreien

Samstag unter dem bekannten Motto „Samstag gehört Vati mir“

gekämpft. In den gewerkschaftslinken Debatten der 1970er Jahre wurde

dann die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung aufgestellt. Die

35-Stunden-Woche erreichte die IG Metall erst 1995. Die

„Steinkühlerpause“ wurde von den Unternehmern immer wieder in

Frage gestellt[11] und die 35-Stunden-Woche stand stets

und steht auch momentan auf wackeligen Füßen. Gewissermaßen wird

dieses Konzept in der aktuellen Krise durch die Kurzarbeit ersetzt –

was völlig fehlt, ist natürlich der „volle Lohnausgleich“. Zwar

gilt dies vor allem in Branchen, die die Wirtschaftskrise besonders

hart trifft, aber generell lässt sich feststellen, dass der

gegenwärtige Trend zur Arbeitszeitreduzierung nicht bedeutet, alle

weniger arbeiten zu lassen, sondern einige gar nicht und andere

möglichst viel.

Im Gegensatz zu diesen prominenten Beispielen gelangt

die alltägliche Widerständigkeit gegen das kapitalistische

Zeitmanagement kaum in die Öffentlichkeit: Krankfeiern, Pausen

überziehen, Streits um Pausenlängen und sogar das „unabsichtliche“

Verschlafen – ein im wahrsten Sinne unbewusste Form des

Klassenkampfes.[12]

Vom

Microchip zur neoliberalen Zeiterfassung

Ganz im Gegensatz dazu die Kapitalseite: Hier wird sehr

Ganz im Gegensatz dazu die Kapitalseite: Hier wird sehr

bewusst alles getan, um mindestens jede Minute der eingekauften

Arbeitszeit „effektiv“ zu nutzen. Mittlerweile hat sich eine

ganze Branche diesem Bedürfnis zugewendet. Karl Heinz Roth

beschreibt in Die globale Krise den Mikrochip – neben dem

Container – als Basisinnovation des vergangenen kapitalistischen

Zyklus. Basisinnovationen kommt „die Kraft zu, das in der

Krisenperiode angehäufte Sparkapital der streikenden Investoren und

auf die Straße geworfenen Arbeitskräfte wieder einzusammeln und auf

jene neuen und hochprofitablen Wirtschaftszweige zu lenken, aus denen

neue Produkte hervorgehen“.[13] Der Mikrochip eröffnete

aber als Innovation nicht nur das Zeitalter der Computertechnologie

und damit entsprechender neuer Märkte, er ermöglichte auch ganz

neue Arbeitszeitmessungen. Zum Beispiel wurden mit dem „Methods

Time Measurement“ (MTM) „die elementaren Hand-, Finger- und

Blickfunktionen durchschnittlich geübter Arbeiterinnen und Arbeiter

entschlüsselt, mit ihren Körper- und Fußbewegungen korreliert und

zu Grundbewegungen verdichtet, die innerhalb standardisierter

Zeittakte – oftmals nur wenige Sekunden – zu absolvieren

waren“.[14]

Ursprünglicher Sinn solcher Messungen war die

Übertragung der Arbeitsschritte auf Computersysteme, um Roboter

entsprechend programmieren zu können. Kollateraler Nutzen für das

Kapital war aber auch, den ArbeiterInnen sekundengenau vorhalten zu

können, wie lange ein bestimmter Arbeitsschritt exakt zu dauern hat.

Das ist an sich schon problematisch genug. Seltsam wird diese

Messmethode, die sich auf den gesamten Arbeitssektor ausgebreitet

hat, aber vor allem dann, wenn sie auf geistige und humanitäre

Tätigkeiten ausgeweitet wird. Die Zerlegung der Zeit in möglichst

kleine Einheiten, die dann entsprechend genauestens geplant werden

können, mag z.B. auch Studierenden bekannt vorkommen.

„Modularisierung“ schimpft sich diese Einteilung im

Bologna-Prozess. In der Bildung sind aber keineswegs nur Studierende

von einer solchen Modularisierung betroffen. Dass die Planung und

Erfüllung der Studienmodule für Bachelor- und Master-Studiengänge

für DozentInnen ebenso belastend ist wie für Studierende, dürfte

nicht überraschen; dass die Messbarkeit zunehmend auch den

sogenannten „Unterbau“ (HausmeisterInnen, SekretärInnen,

BibliothekarInnen usw.) betrifft, dagegen schon. Soweit nicht ersetzt

durch Ein-Euro-JobberInnen (HausmeisterInnen) oder elektronische

Systeme (BibliothekarInnen), wird von ihnen mittlerweile eine Arbeit

ähnlich derjeniger solcher Systeme verlangt.

Regelrecht pervers gestaltet sich die Zeitbemessung im

Bereich der Pflege. Das beginnt schon bei den „DRG“, dem neuen

Zauberwort der Branche. Die „Diagnosis Related Groups“ sind seit

2004 als verpflichtendes Entgeldsystem in deutschen Krankenhäusern

eingeführt. Anhand der Diagnose, der ein bestimmter

Behandlungsaufwand zugerechnet wird, werden PatientInnen in

ökonomisch gleich teure Gruppen sortiert, und diesen entsprechend

zahlen die Krankenkassen. Getoppt wird dies nur noch von der

„Modularisierung“ der Pflegearbeiten. Wie lange der Einkauf für

eine betreute Person, die tägliche Dusche oder das Zubereiten einer

Mahlzeit dauert, ist minutengenau geregelt – und keine Minute mehr

wird von der Pflegeversicherung bezahlt. Überflüssig zu erwähnen,

dass der Kostendruck über die ArbeiterInnen letztlich auf die

Pflegefälle abgewälzt wird. Wurden auch hier „elementare

Funktionen“ „durchschnittlicher“ ArbeiterInnen gemessen?

Jedenfalls hat niemand die Entfernungen zum nächsten Supermarkt

gemessen[15].

Complete

Control

Exakte Messungen – das scheint der Kern der heutigen

Akkumulation von Zeit im kapitalistischen Sinne zu sein. Und das war

schon die fundamentale Idee des Taylorismus. „Mittels Zeit- und

Ablaufstudien sollte das Arbeiterwissen in ein kodifiziertes Wissen

verwandelt und dem Management zur Verfügung gestellt werden; den

Lohnarbeitern sollte es nur noch in Form streng vorgeschriebener

Zeit- und Bewegungsabläufe begegnen“.[16] Ein Beispiel

dafür ist das Zeiterfassungssystem der Hamburger Firma D+S Europe

mit dem bezeichnenden Namen „Intraday Complete Control“ (ICC):

Die totale Kontrolle über die ArbeiterInnen ist das schon im Namen

verdeutlichte Ziel. ICC wird z.B. von der Verlagsgruppe Bauer und den

zehn hauseigenen Callcentern von D+S genutzt. Allerdings bei Weitem

nicht widerstandslos. So befindet sich das System in Münster bereits

zum zweiten Mal in einer Testphase, da der Betriebsrat von D+S

Münster nach massivem Protest der ArbeiterInnen für die

Unterbrechung des ersten Testlaufs gesorgt hat. Aktiver Widerstand

gegen die komplette Kontrolle findet auch dadurch statt, dass z.B.

Pausen einfach nicht eingetragen werden oder aber das Ausloggen nach

Feierabend „vergessen“ wird. ICC ist fehleranfällig, da die

ArbeiterInnen das System selbst bedienen müssen und damit

phantasievoll umgehen können.

Während ICC die Arbeitszeit exakt erfassen will, ist

das Programm bei der Freizeit nicht so pingelig: Sollte über die

geplante Arbeitszeit hinaus gearbeitet werden, erfasst das System

diese Zeit nicht mehr. Und das ist die Kehrseite der Medaille. Das

Kapital will in der Tat nur die bezahlte Arbeitszeit exakt erfassen,

um möglichst viel Mehrwert aus dieser zu schlagen. Aus genau

demselben Grund wird die unbezahlte Freizeit – in der sich jedoch

die ArbeiterInnen bitteschön auch mit Betriebsangelegenheiten

befassen sollen (das sehen wir bei der FAU ja auch so, aber meinen

das ganz anders) – eben nicht gemessen. „Dies scheint vor

allem möglich durch die Mobilisierung betriebsgemeinschaftlicher

Mentalitäten, die eine ständige Bereitschaft [also auch in der

Freizeit] zur Selbstaktivierung hervorbringen“.[17]

Detlef Hartmann beschreibt diese Seite des Prozesses so: „Die

Unternehmen … bewerten subjektive Potenziale, die Fähigkeit und

Bereitschaft, sich selbst vorbehaltlos zu unterwerfen, zu offenbaren,

einzubringen, in Dienst zu stellen und sich selbst zu organisieren,

zu rationalisieren, zu optimieren. Sich, das heißt: auch die

Familien, die sozialen Beziehungen, das eigene Leben“.[18]

Kurz: Mit allen möglichen Formen von Anreizen und Druck sollen die

ArbeiterInnen dazu gebracht werden, die Reproduktionszeit und ihre

darüber hinaus gehende Freizeit mehrwertschöpfend in den Dienst des

Kapitals zu stellen. Beispielhaft lässt sich der ursprünglich links

besetzte Begriff des „lebenslangen Lernens“ nennen, der

neoliberal in eine lebenslange Pflicht zur beruflichen Weiterbildung

im und neben dem Broterwerb uminterpretiert wurde.[19]

Auch hier spielt die Basisinnovation Mikrochip unterschwellig die

entscheidende Rolle: „Es liegt auf der Hand, dass der Griff in die

subjektiven Ressourcen ohne die IT-Technologien überhaupt nicht

möglich und gar nicht erst versucht worden wäre“.[20]

Hartmann sieht in diesen Prozessen der

Selbstinwertsetzung den Versuch, aus der Krise des keynesianischen

Modells seit den frühen 1970er Jahren zu entkommen.[21]

In diesem Sinne ist anzunehmen, dass auch die gegenwärtige

Transformation der proletarischen Mentalitäten einem Entkommen aus

der aktuellen Krise dienen soll. Und dies weist womöglich darauf

hin, dass der Kampf um Zeit in eine neue Phase tritt, indem das

Kapital die Zeit über die reine Arbeitszeit hinaus akkumulieren

will.

Die

Module spielen verrückt

Immer noch geht es im

Klassenkampf um Minuten und sogar Sekunden. Die durch das

Bildschirmarbeitsplatzgesetz geregelten Bildschirmpausen etwa sind

vielen Call-Centern immer noch ein Dorn im Auge. Die Frage, ob 30

Sekunden Pause zu einer Minute auf- oder abgerundet werden, ist hier

durchaus arbeitskampfrelevant und beschäftigt ganze Arbeitsgerichte.

Einige Unternehmen, z.B. der Osnabrücker Call-Center-Konzern buw,

vermeiden diese Pausen dadurch, dass sie die Bildschirmarbeit durch

andere Arbeiten (z.B. Briefe eintüten) unterbrechen – ungeachtet

dessen, dass ein solcher Wechsel in den Arbeitsarten dann wesentlich

länger sein sollte als die vier- bis siebenminütige Pause.

Der Kampf um Zeit geht aber wesentlich weiter. Er

tangiert auch das Prinzip des „Forderns und Förderns“ unter

Hartz IV, und zwar in dem Sinne, dass auch Erwerbslose nicht über

ihre Zeit frei verfügen können sollen, des weiteren in der Frage um

die Länge der Ausbildungszeit[22] oder in der Frage, ab

wann man Rente erhält. Denn dem Kapital geht es darum, „die

Gesamtheit der gesellschaftlichen Zeitordnungen der heteronomen Logik

der Kapitalverwertung zu unterwerfen“.[23] Carlo

Vercellone benennt Projektmanagement, Druck durch Kunden und Zwang

durch Prekarität als Elemente der Durchsetzung dieser erneuerten

kapitalistischen Zeitordnung. Seinen Schluss daraus werden viele aus

eigener Erfahrung unterschreiben können: „Das Kapital versucht,

gratis zu profitieren, indem es Löhne, die auch die … im

offiziellen Arbeitsvertrag unerfasst bleibende Arbeitszeit

berücksichtigen, verweigert“.[23] Detlef Hartmann

folgert daraus, dass die aktuellen sozialen Auseinandersetzungen nur

im Kontext solcher „Formen der Knechtung, ihre[r]

sozialtechnische[n] Erneuerung und Verfeinerung“ zu verstehen sind.

[24]

Anders gesagt: Der Kampf für unbezahlte Ausbildung und

Bildung – sei es nun Kindergarten oder Hochschule –, der Kampf

gegen eine Verkürzung der Rentenzeit, der Kampf für mehr Freizeit,

das alles sind Elemente des Klassenkampfes. Die Bildungsproteste des

Jahres 2009 sind dabei ebenso beachtenswert wie neue Kampfmethoden in

bisher recht arbeitskampfarmen Branchen, wie etwa der „Scheißstreik“

im Bereich der persönlichen Assistenz.[25] Ebenso wie die

Überziehung einer Pause, das Schwänzen eines Seminars genauso

klassenkämpferische Elemente haben können wie ein Streik.

Oftmals finden diese Klassenkämpfe individualisiert

statt. Dabei, und das ist eine zentrale Idee des Syndikalismus,

hätten sie kollektiv mehr Chancen auf Erfolg. „[D]ie Menschen

können arbeiten, wenn sie sich zusammentun & so können sie auch

trödeln“, berichtete der Bauer Robert Loder über seine

Untergebenen schon zwischen 1610 und 1620.[26] Das muss

und soll nicht immer die soziale Revolution von jetzt auf gleich

sein, der Kampf um die tägliche Verbesserung ist ebenso relevant:

„Wenn wir … die Wahl zu treffen haben zwischen acht

Stunden Arbeitszeit und zehn Stunden Arbeit, … so entscheiden wir

uns natürlich für die acht Stunden und den besten Lohn. Wohl wissen

wir, dass damit an der Existenz der Lohnsklaverei nichts geändert

wird, der wir auch weiterhin unterworfen sind. Aber wir haben unsere

Entscheidung unter der Erwägung getroffen, dass zwei Stunden weniger

Sklaverei … eine Errungenschaft sind, die kein vernünftiger Mensch

zu unterschätzen weiß“.[27] Oder, wie es die FAU 80

Jahre später ausdrückte: Ob fünf Minuten mehr Pause oder

Weltrevolution – Wir kriegen nur, wofür wir kämpfen!

Teodor Webin

Anmerkungen

[1]

Marx, Lohn, Preis, Profit, MEW Bd. 16, S. 144.

[2] Marx, Das Kapital, MEW Bd.

23, S. 109.

[3] Vgl. Thompson, „Zeit,

Arbeitsdisziplin und Industriekapitalismus“, in Holloway &

Thompson, Blauer Montag, S. 19-72.

[4] Caffentzis, George, „Der

Marxismus nach dem Untergang des Goldes“, in: Van der Linden &

Roth (Hg.), Über Marx hinaus, Berlin/Hamburg 2009, S. 467.

[5] Thompson, S. 52 u. 62.

[6] Ebd., S. 57.

[7] Ebd. Thompson merkt zudem an, dass

„das Zeitgefühl der Mutter von kleinen Kindern […] unvollkommen

[ist] und […] auf andere menschliche Gezeiten [achtet]. Sie hat

sich bislang noch nicht vollständig aus den Konventionen der

‚vor-industriellen’ Gesellschaft herausbewegt“; S. 48.

[8] Vgl. Marx, MEW Bd. 23. S. 765.

[9] Thompson, S. 63.

[10] Siehe dazu: Halfbrodt,

Achtstundentag und Erster Mai, Bielefeld 1997.

[11]

1996 wurde die „Steinkühlerpause“ auf die Fließbandarbeit

beschränkt. 2004 sprachen die Arbeitgeber der Metall-Industrie von

der „baden-württembergischen Krankheit“. Vgl. Beck, „1973 –

Steinkühlerpause erstreikt“,

www.labournet.de/diskussion/arbeitsalltag/az/steinkuehlerpause.html.

[12] Unter

Widerständigkeit verstehe ich dabei keineswegs nur den bewussten

Widerstand gegen kapitalistische Ausbeutung, sondern auch die

Widerständigkeit, die das Kapitalverhältnis impliziert: Das Kapital

muss sich immer mit lebendiger Arbeit ‚rumschlagen, die neu

diszipliniert und zugerichtet werden muss.

[13] Roth, Die

globale Krise, Hamburg 2009, S. 160. Den Begriff der

„Basisinnovation“ entlehnt Roth von Kondratieff, „Die langen

Wellen der Konjunktur“, in: Archiv für Sozialwissenschaften und

Sozialpolitik, Nr. 3 (1926), S. 573-609.

[14] Roth, S.

164. Roth beschreibt die MTM als „Ermittlung so genannter

Kleinstzeiten“.

[15] Und schon

gar nicht, ob dies auch der billigste ist und wie viel Geld die

betreute Person überhaupt hat. Richtig bizarr wird es dann, wenn die

Fallmanagerin der ARGE den Einkauf bei Lidl oder Aldi empfiehlt,

diese aber so weit weg sind, dass der Discounter für die Pflegekraft

nicht in der vorgegebenen Zeit zu erreichen ist.

[16] Vercellone,

Vom Massenarbeiter zur kognitiven Arbeit, in: Van der Linden &

Roth, S. 530.

[17] Roth, S.

165.

[18] Hartmann,

Revolutionäre Subjektivität, die Grenze des Kapitalismus,

in: Van der Linden/Roth, S. 219. Zur Kritik am Ansatz Hartmanns vgl.

die Buchbesprechung „Selbstunternehmerische Aktivierung“, in:

Wildcat, Nr. 86 (Frühling 2010), S. 73-6.

[19]

Vgl. dazu: Bildungssyndikat Münster, „Bildungspolitik vom Runden

Tisch. Intelligentes Humankapitalmanagement zum Wohle aller“,

Interhelpo, Nr. 10 (2001). Zu finden auf

www.fau.org/ortsgruppen/muenster.

[20]

Hartmann, S. 236.

[21] Vgl. ebd.,

S. 246.

[22] Z.B. durch

die Einführung von Langzeitstudiengebühren. Die SPD brüstet sich

im Wahlkampf nach wie vor gerne damit, Studiengebühren abschaffen zu

wollen und vergisst dabei, dass sie sie in mehreren Bundesländern

eingeführt hat. Die „Langzeitstudiengebühren“, also die

sanktionierte Begrenzung der Ausbildungszeit, gelten – zumindest

für die SPD – schon gar nicht mehr als Bezahlung für Bildung.

[23] Vercellone,

S. 550.

[24] Hartmann,

S. 250.

[25] Siehe die

Homepage www.jenseits-des-helfersyndroms.de. Vom 27. April bis zum

27. Mai 2009 versendeten Beschäftigte aus der ambulanten Pflege und

der persönlichen Assistenz Kotröhrchen an politisch und ökonomisch

Verantwortliche. Siehe auch das Interview mit einem Aktivisten, in

der Wildcat, Nr. 86 (Frühling 2010), S.50f.

[26] Thompson,

S. 45.

[27] Rocker, Der

Kampf ums tägliche Brot, Berlin 1924, S. 41.